Spinnstube

Dorfleben

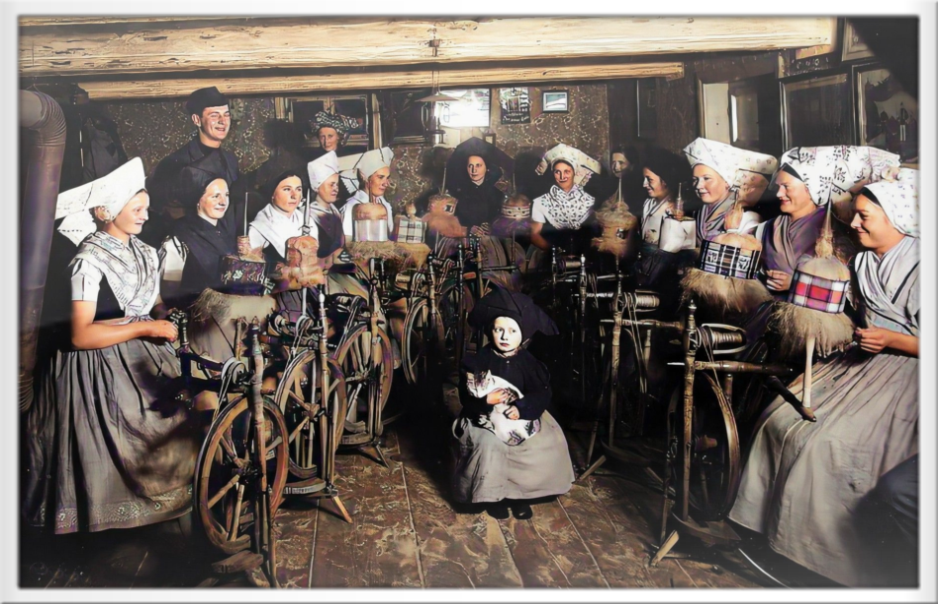

Spinnstube in Langenthal im Odenwald 1908

Spinnstube in Dissen 1920

Spinnstuben in Widdershausen

Die Leinenbearbeitung als bäuerlicher Nebenverdienst

Unter den Nebenverdiensten unserer ländlichen Bevölkerung ist an erster Stelle die Gewinnung und Verarbeitung des Flachses und das Weben der Leinwand zu nennen. Kein anderes Gewerbe ist so alt und war deshalb so tief mit dem Leben des Landvolkes verschmolzen und so verbreitet wie die Spinnerei und Weberei. Schon im 12. Und 13. Jahrhundert war sie ein Nebenerwerb unserer Vorfahren. Das Garnspinnen und das Leineweben gehörte bis in die letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zu den Winterarbeiten. Das Spinnen war eine Tätigkeit der Frauen, dagegen war das Weben eine Männerangelegenheit.

“Spinnstube” mit Schafwolle in Widdershausen im Jahre 1953 in der ehemaligen Gastwirtschaft “Zum Stern” Nikolaus Trieschmann bzw. Gaststätte zum Stern Heinrich Koch, von links: Luise Trieschmann, Eva-Elisabeth Ruch, Marie Eitzeroth (Schmieds Marie), Elisabeth Trieschmann (Brückengässer Lieschen), unbekannt (Sudetenland), Eva-Elisabeth Mötzing, Zinn’s Liese, Volkenand (Winnen) und in der Mitte Werner Koch.

Diese Bild einer Spinnstube aus Dissen im Jahre 1903 passt sehr gut zum Bild der Spinnstube in Widdershausen im Jahre 1953, da auch hier ein Kind im Mittelpunkt der Spinngesellschaft spielt

Schon in sehr früher Zeit unterschied man drei Arten von Webern:

Die Selbsterzeuger, die den Flachs selbst anbauten und zu Leinwand verarbeiteten. Es waren die Bauern.

Die Weber, die von anderen das Garn kauften und das fertige Tuch auf den Markt brachten. Es waren die „Geringen Leute“. Die Lohnweber, meist arme Leute, deren Webstuhl im Auftrag eines dritten klapperte, und die sich bei geringem Verdienst rechtschaffen durch das Leben schlagen mussten. In Heringen gab es im Jahre 1771 elf Leineweber und zehn Garnspinner.

Bei der Spinnerei bediente man sich eines einfachen Spinnrades. Die ganze Familie war bei der Verarbeitung des Flachses und der Anfertigung der Leinwand in irgendeiner Weise beteiligt. Schon 12-jährige Kinder verstanden das Spinnrad zu drehen. Und so war es keine Seltenheit, daß Kinder mit 12 Jahren, um das Handwerk zu erlernen, woanders in die Lehre mussten. Der Amtmann Bilstein aus Obergeis regte 1730 an, die Lehre für die 12-jährigen zu verbieten. Vom Herbst bis etwa zum Weihnachtsfest wurde tüchtig gesponnen. Auch das Gesinde hatte neben seiner täglichen Arbeit wöchentlich 15 Gebinde abzuliefern.

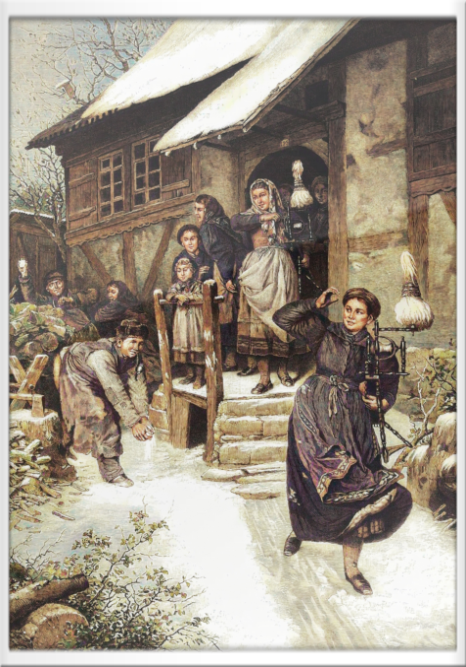

Beim Verlassen der Spinnstube werden die Mädchen und Frauen mit Schneebällen beworfen - Aus Die Gartenlaube 1884 - Nach dem Oelgemälde von O. Schulz

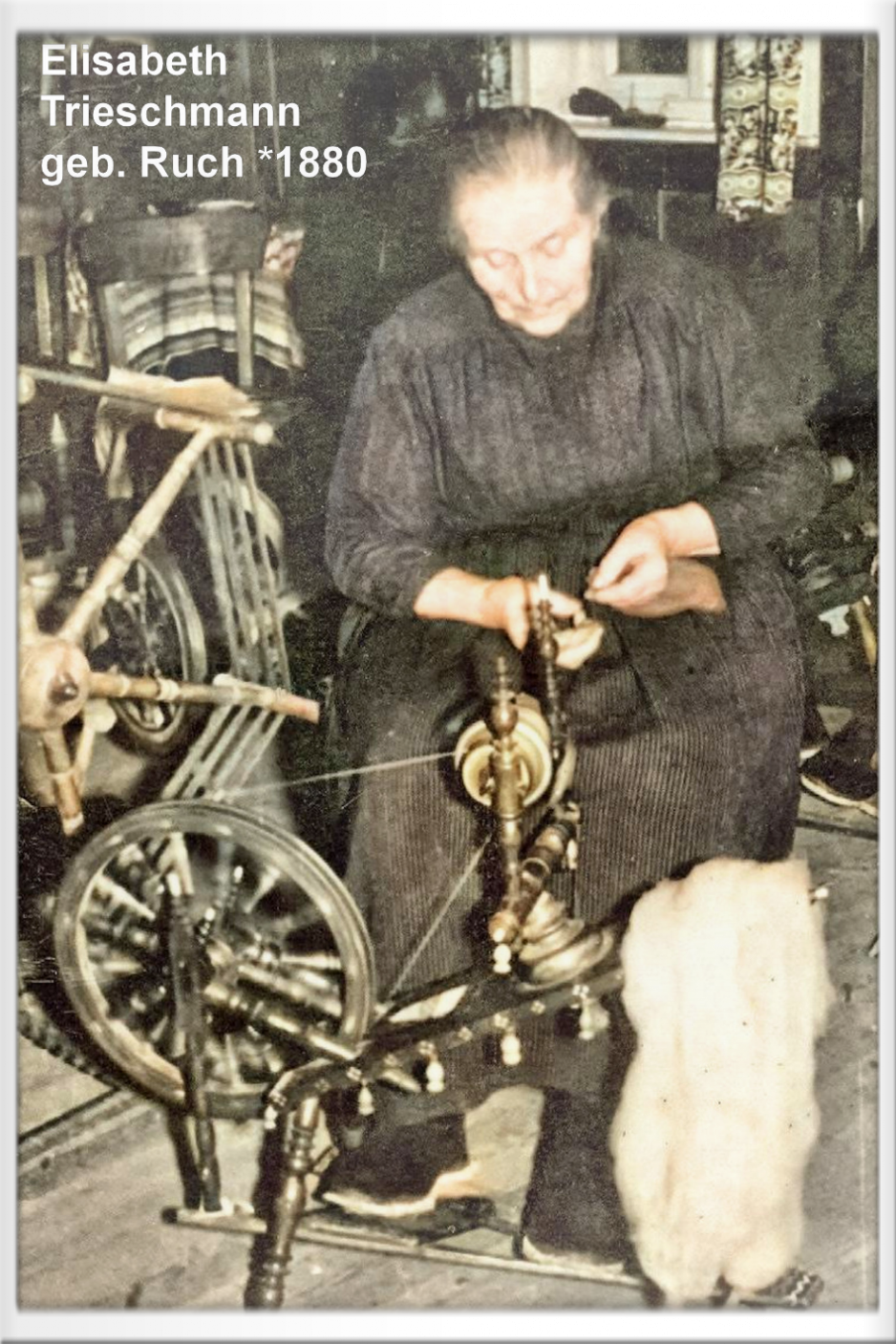

Elisabeth Trieschmann geb. Ruch (1880-1964 genannt Brückengässer Lieschen) in der “Spinnstube” im Jahre 1953 in der ehemaligen Gastwirtschaft “Zum Stern” Nikolaus Trieschmann später Heinrich Koch

Handarbeiten und Heiratsmarkt

In der Spinnstube wurden Woll- und Flachsgarn gesponnen. Hier trafen sich in den Abendstunden der Wintermonate die unverheirateten Frauen zur gemeinsamen Arbeit. Die gab es reichlich: Neben der Herstellung des eigenen Garns mussten z. B. die Mägde eine bestimmte Menge Flachs für ihre Bäuerinnen verspinnen. Zu vorgerückter Stunde kamen die jungen Männer hinzu, es wurde getrunken, gegessen, musiziert und angebandelt. Doch, so erzählen uns die alten Leute, war auch noch Zeit für manchen Scherz.

War das sittenwidrig?

Der Friedewalder Fußgendarm Herborte schrieb dazu 1880: „Die Mädchen ... gehen allabendlich in die Häuser ... spinnen, wozu sich dann auch die betreffenden Burschen einfinden und wobei dann gesungen wird ... In dieses s. g. Spinnstubenhaus bringen die zur Gesellschaft gehörigen Mädchen die nötigen Eier, Butter, Milch, Wurst p. p. und hier wird die ganze Nacht gebacken und gebraten etc. und zuweilen auch getanzt. Die Burschen liefern die Getränke, dass es in einer solchen Spinnstube nicht besonders gesittet zugeht, unterliegt keinem Zweifel.“

Der Friedewalder Fußgendarm Herborte schrieb dazu 1880: „Die Mädchen ... gehen allabendlich in die Häuser ... spinnen, wozu sich dann auch die betreffenden Burschen einfinden und wobei dann gesungen wird ... In dieses s. g. Spinnstubenhaus bringen die zur Gesellschaft gehörigen Mädchen die nötigen Eier, Butter, Milch, Wurst p. p. und hier wird die ganze Nacht gebacken und gebraten etc. und zuweilen auch getanzt. Die Burschen liefern die Getränke, dass es in einer solchen Spinnstube nicht besonders gesittet zugeht, unterliegt keinem Zweifel.“

Dazu auch Meyers Konversationslexikon von 1888–1890:

„Licht- oder Spinnstuben sind Orte einer sehr lebendigen dörflichen Kultur, die darauf abzielte, Arbeit und Leben miteinander zu versöhnen. Die Spinnstube wird abwechselnd auf dem einen oder anderen Hof abgehalten, die Frauen und Mädchen spinnen, die Burschen machen Musik, oder es werden Volkslieder gesungen, Hexen- und Gespenstergeschichten erzählt und allerlei Kurzweil dabei getrieben. Die Spinnstuben dienten nämlich nicht nur dem Broterwerb, sondern waren Nachrichtenbörsen und kritisches Forum sowie Ort für jugendliche Sexualkultur und feuchtfröhliche Ausgelassenheit.

„Licht- oder Spinnstuben sind Orte einer sehr lebendigen dörflichen Kultur, die darauf abzielte, Arbeit und Leben miteinander zu versöhnen. Die Spinnstube wird abwechselnd auf dem einen oder anderen Hof abgehalten, die Frauen und Mädchen spinnen, die Burschen machen Musik, oder es werden Volkslieder gesungen, Hexen- und Gespenstergeschichten erzählt und allerlei Kurzweil dabei getrieben. Die Spinnstuben dienten nämlich nicht nur dem Broterwerb, sondern waren Nachrichtenbörsen und kritisches Forum sowie Ort für jugendliche Sexualkultur und feuchtfröhliche Ausgelassenheit.

Wegen der dabei vorkommenden Ausschreitungen in sittlicher Beziehung mussten in verschiedenen Ländern Spinnstubenordnungen, d. h. polizeiliche Regelungen bezüglich der Zeit und Dauer des Beisammenseins, erlassen werden, im Bereich des ehemaligen Kurhessen wurden sie bereits 1726 gänzlich verboten (diese kamen aber später wieder in Mode). Von diesen Geselligkeiten sind weit über Mitteleuropa hinaus zahlreiche Volkserzählungen, historische Abbildungen und Spinnstubenlieder überliefert.“

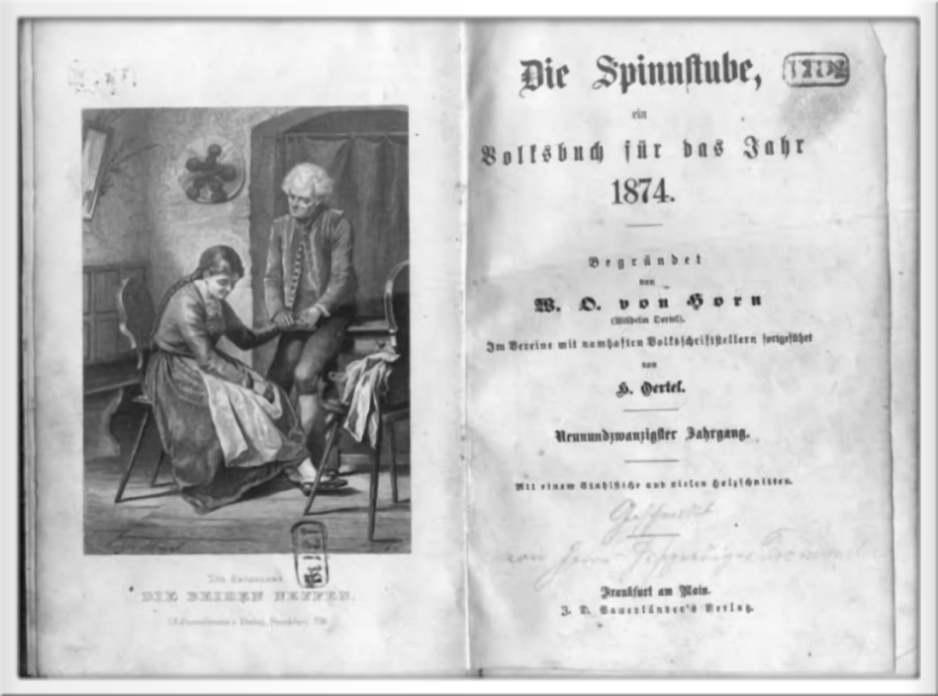

Die Spinnstube - ein Volksbuch für das Jahr 1874 - Begründet von WO von Horn. Im Vereine mit namhaften Volksschriftstellern fortgeführt von H. Oertel.

Die Volkskunde hat die Spinnstube zu einer Bildungs- bzw. Pflegestätte der Volksdichtung erhoben,

was zum Wunschbild vom Dorf als Refugium der Tradition im Gegensatz zur kulturlosen Stadt gehörte.

Quelle:

Theodor Schwarz, 650 Jahre Herfa 1335-1985, Chronikausschuß Herfa 1985

https://webapp.museum-friedewald.de/geoort.html?id=107

https://www.sorabicon.de/kulturlexikon/artikel/prov_rtf_rnm_bmb/