Westfalengänger

Dorfleben

Westfalengänger

Bevor um die Jahrhundertwende die Kalilager gefunden und mit Bergwerken erschlossen wurden, war das mittlere Werratal fast ausschließlich landwirtschaftlich geprägt.

Aus Mangel an Erwerbsmöglichkeiten war die Bevölkerung auf ihre, oft nur wenig ertragreiche Landwirtschaft angewiesen, die oft das notwendige Auskommen nicht sichern konnte. Deshalb war damals die wirtschaftliche Lage vieler Menschen sehr schwierig.

In dieser Situation waren in vielen Familien einzelne Familienmitglieder gezwungen, in auswärtigen Industriegegenden wie dem Ruhrgebiet nach Arbeit zu suchen. Nur so wurde ein zusätzlicher Verdienst erreicht, der das Einkommen aus der Landwirtschaft aufbesserte und das finanzielle Überleben der zurückgebliebenen Familien im Werratal sicherte.

Bittere Armut, fehlende Arbeitsmöglichkeiten und Ernteausfälle lassen viele Menschen zu "Westfalengängern" werden. Männer verließen ihre hessischen Dörfer, um in den aufstrebenden Industrien und im Bergbau in Westfalen, im Rheinland und im Ruhrgebiet zu arbeiten.

Diese Binnenwanderung wurde damals auch als Westfalengängerei bezeichnet.

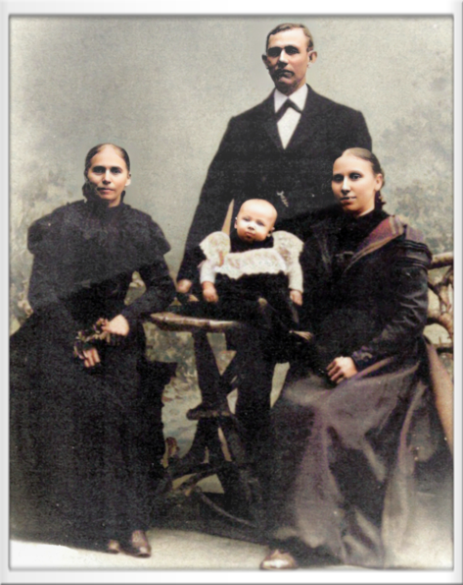

Der Zimmermann und "Westfalengäng" Balthasar Laun *1849 aus Herigen mit seiner Frau Anna Katharina Laun geb. Jordan und der Tochter Maria Elisabeth Laun *1878 und auf dem Tisch der Enkel Friedrich Laun *1899.

Vergessen wir nicht, noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war unsere Region so arm, dass jährlich der überwiegende Teil der schulentlassenen Jugendlichen in die Industriegebiete an Rhein und Ruhr (hier scheint Bochum für viele Heringer und Widdershäuser das Ziel gewesen zu sein) zog, um von dort aus die Daheimgebliebenen „im armen Hessenland" finanziell zu unterstützen.

Ein typischer Westfalengänger war Balthasar Laun aus Heringen, er wurde am 10. Juni 1849 am Wehrbrunnen geboren. Er wurde nach der Lehre Zimmermannsgeselle und heiratete am 5. Juli 1874 Anna Katharina Laun geb. Jordan in Heringen.

Die Tochter Maria Elisabeth Laun wurde am 15. März 1878 in der Fuldischen Aue im Haus 132 geboren.

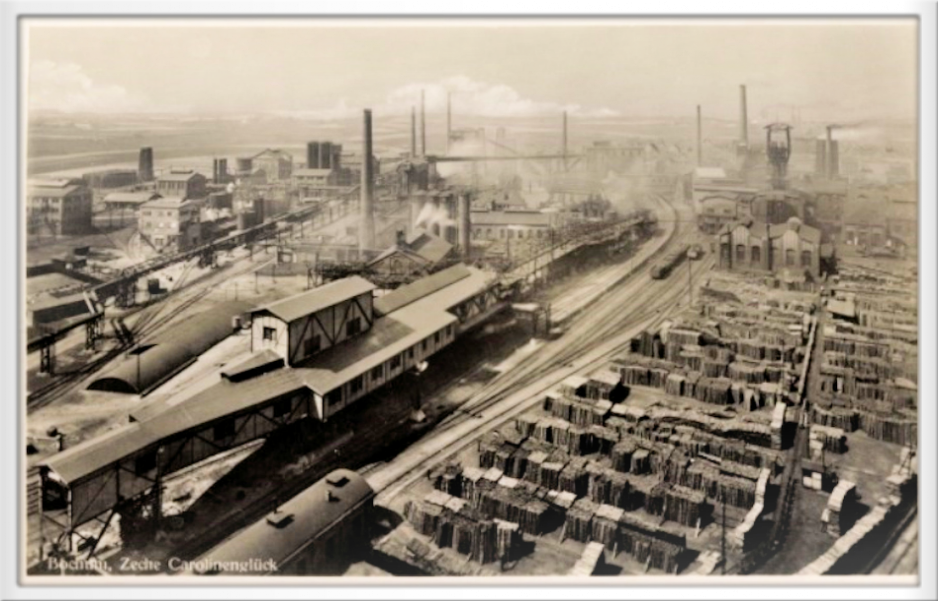

Er war gezwungen, als Bergmann auf der Zeche Carolinenglück, die zum Bochumer Verein im Bochumer Stadtteil Hamme gehörte, zu arbeiten.

Als seine Tochter alt genug war, um in Stellung zu gehen, nahm er sie mit nach Bochum und fand dort in Bärendorf im Stadtteil Weitmar für sie eine Anstellung als Köchin im Kinderheim. Maria Elisabeth Laun lernte dort einen Konrad kennen und wurde schwanger, am 07. November 1899 wurde Friedrich Conrad Laun in Bärendorf im Bochumer Stadtteil Weitmar geboren.

Das Dorf Widdershausen stellte für seine Bewohner einen überschaubaren kleinräumigen Lebensraum dar, der nach außen hin fast abgeschlossen war. Es war für sie das "Zentrum der Welt" in einem Ausmaß, wie es heute kaum noch vorstellbar scheint. Ein erst heute allmählich erlöschendes Ergebnis dieser relativen Abgeschlossenheit war auch die ungeheure Vielfalt der von Dorf zu Dorf im Detail sehr unterschiedlichen Dialekte. Sofern es sich nicht um Fuhrleute, Handwerker oder später die Saisonarbeiter im Ruhrgebiet ("Westfalengänger") handelte, verließen die meisten ihr Dorf nur selten für längere Zeit. Meine Mutter, Elisabeth Koch geb. Trieschmann, hat mir noch von alten Einwohnerinnen erzählt, die die Grenzen des Dorfes in ihrem ganzen Leben nicht verlassen haben. Eine Ausnahme stellte natürlich die Auswanderungsbewegung im 19. Jahrhundert dar, die aber mit dem Verlassen der Heimat auf Dauer verbunden war.

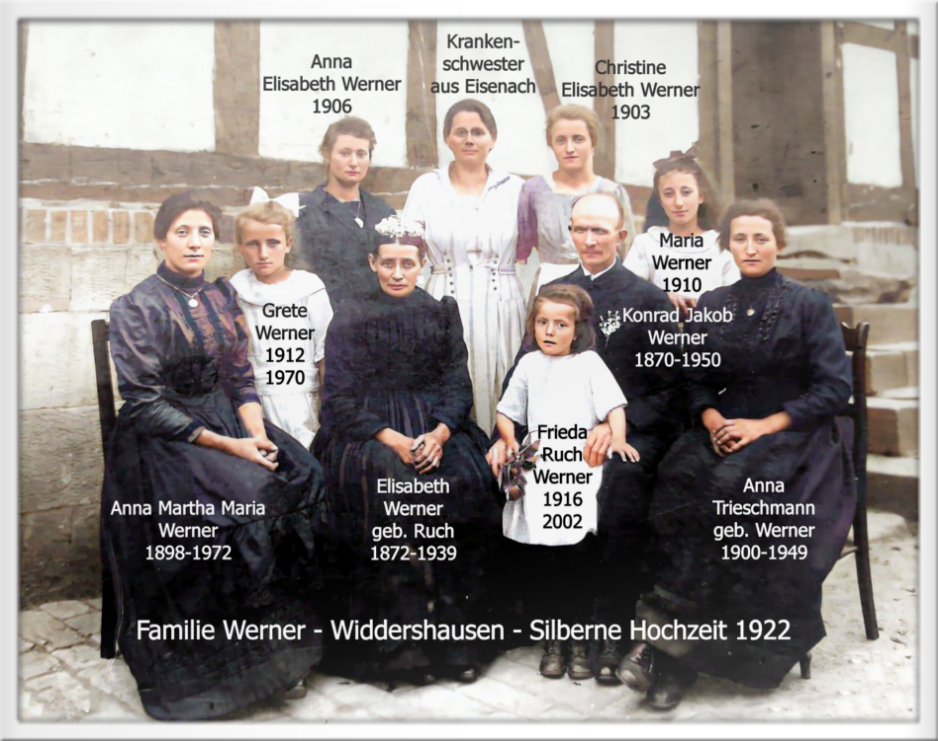

Der ehemalige Westfalengänger und Zimmermann Konrad Werner 1870-1950 mit seiner Familie bei der Silberhochzeit 1922 in Widdershausen

Ein weiterer Westfalengänger war Konrad Werner aus Widdershausen, er wurde am 11. März 1870 in der Gänsegasse in Widdershausen geboren und arbeitete um die Jahrhundertwende in Bochum.

Er heiratete 1897 Elisabeth Werner (geb. Ruch) aus Widdershausen und der erste Sohn wurde in Bochum geboren.

Er kehrte wieder nach Widdershausen zurück und arbeitete als Zimmermann, er starb dort am 9. Januar 1950.

Paul Werner wurde wurde am 23. März 1899 in Bochum geboren. Er heiratete

Frieda Werner (geb. Schuchhardt) aus Widdershausen und arbeitete im Kohlebergbau in Bochum. Er kehrte nicht, wie sein Vater, wieder nach Widdershausen zurück, sondern baute ein Haus und starb am 10. Oktober 1978 in Bochum.

Das alles änderte sich mit dem Abteufen und dem Bau der ersten Kalibergwerke. Von diesem Zeitpunkt an hielt in den Orten des mittleren Werratals ein tiefgreifender Wandel seinen Einzug, der nahezu alle Lebensbereiche umfasste und von dem kaum jemand ausgespart blieb. Die aufblühende Kaliindustrie brachte erstmals eine genügende Anzahl von sicheren Arbeitsplätzen und ausreichende Verdienstmöglichkeiten. Wer nicht wollte brauchte nicht mehr auswärts arbeiten zu gehen, sondern fand Arbeit vor der eigenen Haustür.

Aber nicht nur diejenigen, die in den Kaliwerken arbeiten gingen, profitierten von der neuen Entwicklung. Auch für Handwerk, Handel und Landwirtschaft war vorteilhaft, dass nun genügend Verdienstmöglichkeiten für die Bevölkerung vorhanden waren. Denn mit dem wachsenden Verdienst gab es für sie mehr Aufträge und bessere Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte.

Auf der Zeche Carolinenglück, die zum Bochumer Verein im Bochumer Stadtteil Hamme gehörte, arbeitete der gelernte Zimmermann Balthasar Laun als Bergmann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass all die Faktoren, die Kurhessens Armut prägten, nicht nur in Widdershausen in besonderer Weise zusammentrafen: ein rasches Bevölkerungswachstum mit einer insbesondere stark angewachsenen dörflichen Unterschicht und damit zusammenhängend ein Anstieg des Arbeitskräftepotenzials, ein Überwiegen von zu kleinen Besitzgrößen (immer kleinere Parzellen durch Erbteilung) und vollkommen unzureichenden Erwerbsmöglichkeiten, die vielen nur die Möglichkeit der Auswanderung oder zumindest einer zeitweisen auswärtigen Arbeitsaufnahme ließ.

Quellen:

Karl-Hermann Völker, Kleinbauern, Westfalengänger, soziale Demokraten 75 Jahre SPD in Bottendorf und Burgwald 1920-1995, Festschrift 1995

Hermann-Josef Hohmann, Ein Museum für den Kalibergbau im Werratal, Heimatkalender Kreis Hersfeld-Rotenburg, 1991, Seite 213

Uwe Schmidt, Die Hungersnot von 1846/47 in Kurhessen, Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 109 (2004), S. 191-223

Heinz Otto Gremme, Die Westfalengänger aus dem Vogelsberg: Weggang und Wiederkehr, Lauterbacher Sammlungen, ISSN 0455-4000, 2005